न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते |

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय: || 10||

न-नहीं; द्वेष्टि-घृणा करता है। अकुशलम्-अप्रिय; कर्म-कर्म; कुशले-प्रिय; न न तो; अनुषज्जते-आसक्त होता है; त्यागी-त्यागी; सत्त्व-सत्त्वगुण में; समाविष्ट:-लीन; मेध वी-बुद्धिमान छिन्न-संशयः-वे जिन्हें कोई संदेह न हो।

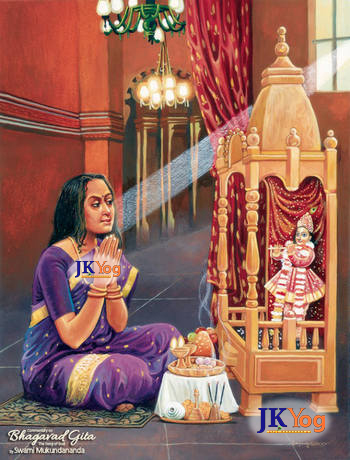

BG 18.10: वे जो न तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और न ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्त्विक गुणों से संपन्न होते है और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

सात्त्विक अवस्था में स्थित लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में दुःखी नहीं होते और न ही अनुकूल परिस्थितियों के प्रति आसक्त होते हैं। वे सभी परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और न तो वे सुखद परिस्थिति में प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और न ही कष्टमय जीवन में खिन्नता प्रकट करते हैं। वे उस सूखे पत्ते के समान नहीं होते जो हवा के झोकों से इधर-उधर उड़ते रहते हैं बल्कि वे समुद्र में स्थित उन सरकंडों के समान होते हैं जो प्रत्येक लहर को समान रूप से सहन करते हैं। अपने समभाव को बनाए रखते हुए क्रोध, लालच, ईर्ष्या और मोह के वश में न होकर वे परिस्थिति रूपी लहरों को अपने आस-पास उठते और गिरते हुए देखते रहते हैं। बाल गंगाधर तिलक भगवद्गीता के ज्ञाता और प्रसिद्ध कर्मयोगी थे। महात्मा गांधी से पूर्व वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मुखिया थे। जब उनसे पूछा गया कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह कौन-सा पद ग्रहण करना चाहेंगे-प्रधानमंत्री या विदेशमंत्री का? उन्होंने उत्तर दिया कि "मेरी इच्छा विभिन्न तर्क पद्धतियों पर पुस्तक लिखने की है। मैं इसे पूरा करूँगा।" एक बार पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के आरोप में बंदी बना लिया। तब उन्होंने अपने मित्र को कहा कि वह यह ज्ञात करें कि उन्हें किस धारा के अंतर्गत बन्दी बनाया गया और कारागार में आकर उन्हें इस संबंध में सूचित करें। जब उनका मित्र लौट कर आया तब वे कारागार के कक्ष में गहन निद्रा में थे। एक अन्य अवसर पर जब वे अपने कार्यालय में थे तब उनके लिपिक ने उन्हें सूचित किया कि उनका बड़ा पुत्र गंभीर रूप से बीमार है। भावनाओं में बहने के बजाय उन्होंने लिपिक से डॉक्टर को बुलाने को कहा। आधे घंटे के पश्चात् उनके मित्र ने वहाँ आकर उन्हें वही सूचना दी। तब उन्होंने कहा कि "मैंने उसे देखने के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए कह दिया है। इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूँ?" इन घटनाओं से विदित होता है कि वे अप्रिय परिस्थितियों में भी धैर्यवान बने रहे। वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि वे आंतरिक रूप से शांत चित्त थे। यदि वे निराश हो जाते तब वे कारागार में कैसे चैन से सो पाते अथवा अपने काम में कैसे ध्यान दे पाते।